Après la création de cellules du Parti au sein des entreprises, publiques comme privées, c’est au tour des milices armées de faire leur apparition. En effet, ces douze derniers mois, une vingtaine d’entreprises publiques se sont dotées de « départements des forces armées du peuple » (DFAP – 人民武装部). Parmi elles, l’entreprise en charge du métro à Wuhan, le groupe d’investissement municipal de Shanghai (SMIG) ou encore trois sociétés de transport, de construction et de gestion des eaux à Huizhou… Les profils variés des sociétés concernées laissent entrevoir un mouvement coordonné par le gouvernement central.

Que sait-on exactement du fonctionnement de ces milices ? Pas grand-chose si ce n’est qu’elles sont constituées de véritables militaires (probablement d’anciens combattants, ce qui pourrait enlever une épine du pied de Pékin) et d’employés volontaires qui vont recevoir une formation dispensée par l’armée chinoise (APL). Ces milices auront pour fonction de « servir en temps de paix comme en temps de guerre et de faire face aux situations d’urgence ».

A vrai dire, cette « force armée du peuple » (FAP) n’est pas tout à fait nouvelle. Elle a connu son « heure de gloire » à la fin des années 50, avec 30 millions de membres. A l’époque, Mao justifiait son existence par le besoin de renforcer la capacité du pays à se défendre face à la menace « impérialiste » (les Etats-Unis). Cependant, les historiens s’accordent à dire que le Grand Timonier s’en est principalement servi pour promouvoir son agenda personnel et consolider son pouvoir en intimidant et réprimant ceux qui osaient s’opposer à ses idées radicales.

Suite au décès du Grand Timonier et sous l’effet de la politique de réforme et d’ouverture, ces unités ont été progressivement démantelées dans les années 80… En 2011, cette force armée ne comptait plus que 8 millions de membres, selon les données du ministère de la Défense nationale. Elle subsiste notamment au sein des gouvernements locaux et des universités, mais étaient jusqu’à ce jour totalement absentes des entreprises privées.

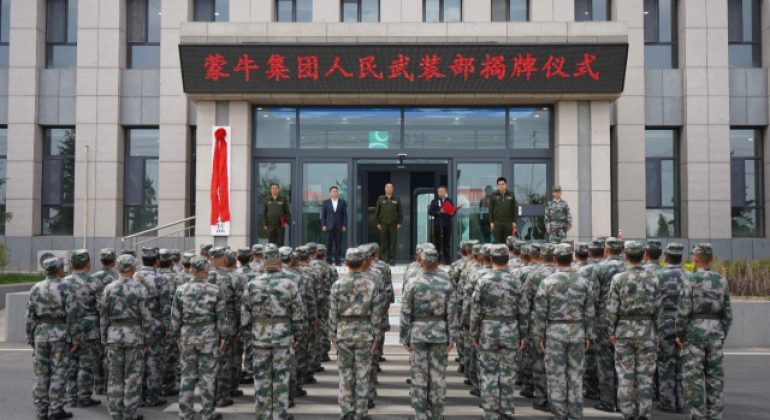

Or, en octobre dernier, le producteur laitier de Mongolie Intérieure, Mengniu – n°2 en Chine – est devenu le premier groupe privé à créer son DFAP. L’initiative a fait des émules puisque son grand rival, Yili (dont 8,5% de ses parts sont détenues par le gouvernement de Hohhot) a fait de même deux mois plus tard…

L’annonce du retour de cette institution maoïste au sein des entreprises a suscité le scepticisme et l’inquiétude des internautes : la militarisation des sociétés ne va-t-elle pas impacter leurs opérations ? L’enrôlement se fera-t-il véritablement sur la base du volontariat ? Une guerre est-elle à craindre dans un futur proche ?

En guise de réponse, Wu Qian, le porte-parole du ministère de la Défense nationale, a tenté de banaliser leur retour en expliquant le 26 octobre dernier que « la PAFD a toujours fait partie intégrante de notre système de défense nationale » et qu’elle a « joué un rôle important ces dernières années dans le travail de prévention et de contrôle de l’épidémie de Covid-19, en apportant un soutien aux secours lors de catastrophe, et de promotion du développement économique et social ».

En guise de réponse, Wu Qian, le porte-parole du ministère de la Défense nationale, a tenté de banaliser leur retour en expliquant le 26 octobre dernier que « la PAFD a toujours fait partie intégrante de notre système de défense nationale » et qu’elle a « joué un rôle important ces dernières années dans le travail de prévention et de contrôle de l’épidémie de Covid-19, en apportant un soutien aux secours lors de catastrophe, et de promotion du développement économique et social ».

La démarche pose question : pourquoi le gouvernement ressent-il aujourd’hui le besoin de ressusciter la FAP alors qu’il peut déjà compter sur l’APL, la PAP (Police Armée du Peuple – 武警), les agents de la sécurité publique et de la sécurité d’Etat, et la police ?

Il y a certes la pandémie de Covid-19 qui a contribué à convaincre le leadership de la nécessité de mettre sur pied des organisations locales plus efficaces encore que de simples comités de quartier pour apporter leur aide en cas d’urgence nationale majeure.

Mieux faire face aux potentielles conséquences sociales du ralentissement économique (hausse du chômage des jeunes, stagnation – sinon baisse – du niveau de vie…) et des différentes reprises en main sectorielles (immobilier, éducation, géant de l’internet…) est une autre source de motivation du gouvernement à la « réactivation » de ces milices.

De fait, les grèves d’ouvriers et autres types manifestations ont plus que doublé l’an dernier par rapport à douze mois plus tôt : 1794 recensées en 2023 contre seulement 830 en 2022, rapporte l’ONG hongkongaise China Labour Bulletin.

Pourtant, 2022 avait été une année particulièrement agitée. On se souvient notamment du rassemblement d’épargnants lésés par une banque régionale du Henan, des différents mouvements de contestation de propriétaires refusant de continuer à payer leur crédit immobilier pour des appartements dont le chantier a été interrompu par un promoteur surendetté ou encore des manifestations d’ouvriers réclamant de meilleurs salaires à l’usine Foxconn.

Mais le point d’orgue a sans aucun doute été les manifestations contre la politique « zéro Covid » qui ont bourgeonnées fin novembre 2022 dans toutes les grandes villes du pays. Ce mouvement en particulier, a profondément marqué le leadership, qui n’avait pas su prendre la mesure du ras-le-bol généralisé qui prévalait à l’époque.

Ainsi, le gouvernement compte s’appuyer sur ces miliciens pour mieux anticiper et réprimer d’éventuels mouvements sociaux.

Ces nouvelles structures présentent également l’avantage de permettre à Pékin de renforcer un peu plus son contrôle sur des groupes présentant une importance stratégique aux yeux du pouvoir. Il ne serait donc pas surprenant de voir ces PAFD se multiplier dans le secteur de l’immobilier, de la finance ou de la tech ou alors au sein d’entreprises qui sont engagées dans le développement des « nouvelles routes de la soie » (BRI) – quoique ces milices n’aient jusqu’à présent jamais opéré hors de Chine.

Enfin, la résurgence de la PAF est également directement liée aux efforts entrepris par Xi Jinping pour réorganiser et moderniser de l’APL, le leader souhaitant faire de l’armée chinoise une armée « de classe mondiale ».

En effet, l’APL pourrait déléguer certaines responsabilités à ces miliciens, ce qui permettrait d’économiser de précieuses ressources en temps de guerre. Les récentes difficultés de recrutement de l’armée russe déployée plus longtemps que prévu sur le front ukrainien, ont probablement conforté Pékin dans sa décision…

Ainsi, même si la mission principale de ces milices sera de contribuer à prévenir les troubles à l’ordre social, il ne faut pas sous-estimer la détermination de Xi Jinping à préparer son pays au pire des scénarios : en cas d’invasion militaire de Taïwan qui tourne mal par exemple ?

1 Commentaire

severy

4 mars 2024 à 19:23Décidément, avec Xi, si vis bellum, para bellum.