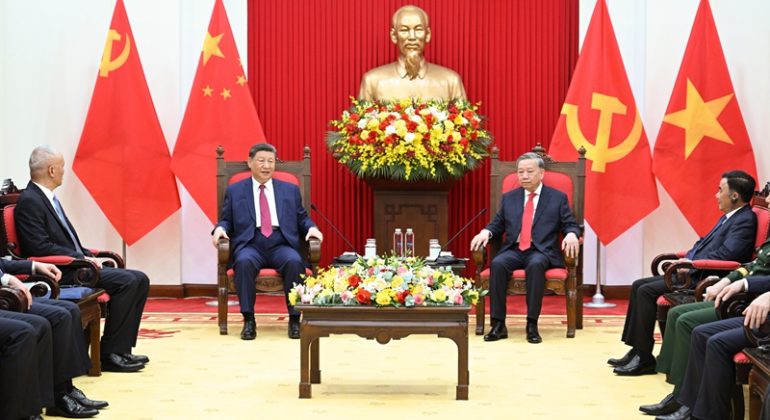

Quand le dirigeant du Parti communiste chinois, Xi Jinping, se rend à Hanoï rencontrer son homologue du Parti communiste vietnamien, Tô Lâm, pour sauver le capitalisme globalisé contre Washington, on se dit qu’on a raté quelques épisodes… Or, il faut constater qu’on est bien dans quelque chose d’encore plus inversé que l’Upside-down de Stranger Things, à savoir dans le monde selon Trump 2.0.

Pourtant, tout cela a un petit air de déjà-vu. Marx disait que les mêmes événements arrivent deux fois : « la première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce. » Mais il est difficile de savoir, dans le cas présent, lequel des deux événements est farce et lequel est tragédie, et si les deux mandats de Trump n’inversent pas l’ordre de prééminence entre le ridicule et le dramatique, nous faisant passer d’un premier mandat aberrant et éphémère dans ses effets à un second mandat inquiétant et durable dans ses conséquences.

Quand on lit les déclarations de Trump et Xi Jinping en 2016 et en 2025, on a donc un peu l’impression d’un bug dans la matrix : la même inversion des rôles s’y jouait déjà entre une Chine jouant celui de garante du commerce mondial, et une Amérique protectionniste dénonçant la prédation chinoise.

On se souvient en effet du premier discours de Xi Jinping à Davos en janvier 2017, où le leader chinois se faisait le chantre de la mondialisation économique, dans un contexte similaire de guerre commerciale naissante. En 2025, le président chinois reprenait bis repetita les grandes lignes de ce discours lors de son déplacement au Vietnam.

On se rappelle aussi qu’en mai 2016 Trump affirmait : « Nous ne pouvons pas continuer à laisser la Chine violer notre pays » tout en promettant de « mettre fin aux subventions illégales à l’exportation et aux normes laxistes en matière de travail et d’environnement. » En 2025, le souci écologique et social est aux abonnés absents.

En 2016, on pouvait encore, avec certes un peu de bonne volonté, croire à la sincérité d’un Trump mettant à nu avec justesse les violations par la Chine des règles de l’OMC, et d’un Xi Jinping promettant d’ouvrir le pays aux investisseurs étrangers et de ne pas rentrer dans une logique de confrontation.

La première guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine occupa les années 2018 et 2019 : l’administration Trump commença par imposer des droits de douane de 25 % sur des produits couvrant environ 50 milliards de $ d’importations en juillet et août 2018, puis 35 % de taxes sur 200 milliards de $ d’importations supplémentaires entre septembre 2018 et juin 2019. Tout se résorba quand, en janvier 2020, les États-Unis et la Chine signèrent un accord commercial visant à mettre fin à la guerre commerciale. Pékin s’engagea à acheter au moins 200 milliards de $ supplémentaires de biens et services américains. Ce que, bien entendu, elle ne fit jamais : au cours de la première année de l’accord, la Chine n’avait atteint que 58 % de ces objectifs.

Pour Trump 2.0, les 145% de droits de douane imposés à la Chine au mois de mars visent à produire plus vite et plus fort le même effet que ceux de 2019, à savoir aboutir à un accord négocié permettant de résorber le déficit commercial en forçant la Chine à acheter plus américain.

Cependant, nous sommes dans une situation assez différente aujourd’hui et rien ne garantit que les négociations aboutissent comme en 2020. La différence se situe tant du côté chinois qu’américain, bien que Chine et Etats-Unis aient tous deux beaucoup à perdre et peu à gagner. La différence en Chine vient du climat économique, qui s’est considérablement dégradé depuis 2017, avec l’effondrement du secteur immobilier ; la différence aux Etats-Unis est que Donald Trump dispose désormais des pleins pouvoirs pour mener sa guerre de revanche contre tous ceux qui ont osé s’opposer à lui lors de son premier mandat : les démocrates, les juges, les universitaires, les Européens, les Chinois, etc.

L’essentiel de la conversation porte aujourd’hui sur le fait de savoir qui va « gagner » la guerre commerciale : la Chine ou les Etats-Unis ?

Les uns diront que la Chine sortira gagnante parce que, étant une dictature, elle maîtrise le temps long, que ses dirigeants n’ont pas d’élection à gagner et que le commerce avec les Etats-Unis ne représente plus que 17% de ses exportations totales.

Les autres diront que ce sont les Etats-Unis, parce que la Chine est portée par ses exportations et que les 500 milliards de biens qui étaient exportés vers les Etats-Unis ne pourront pas être aisément dirigés vers d’autres pays, notamment vers une Europe déjà échaudée par des années de dumping commercial dans les domaines, entre autres, des panneaux solaires et des voitures électriques.

Toutefois, ce n’est pas pour des raisons purement économiques que cette guerre commerciale est menée ; ce n’est donc pas pour ses conséquences économiques qu’elle sera arrêtée. Le véritable problème de la situation actuelle est que deux idéologies radicales se font face.

D’un côté, les Etats-Unis suivent leur idéologie de la « Manifest Destiny », ayant émergé au 19e siècle, selon laquelle les puritains d’Amérique sont le peuple élu. Trump, Vance et consorts sont persuadés qu’ils doivent sauver le monde de la « décadence », dont le signe le plus évident, selon eux, est le déclin économique des Etats-Unis et le déclin démographique de sa population « blanche » : sauver le monde quitte à devoir le détruire, quitte à créer le chaos international et à en finir avec la démocratie.

De l’autre, la Chine hérite de la téléologie marxiste et pense être le hérault d’une fin logique et dialectique de l’Histoire : Xi Jinping, Wang Huning et consorts pensent que la décadence de l’Occident est actée et que l’émergence de la Chine, en tant que représentante d’un socialisme asiatique corrigeant les torts du capitalisme européen, est inarrêtable. A les croire, s’opposer à la dominance mondiale de la Chine revient à aller contre le sens de l’Histoire : une tentative aussi vaine qu’impossible.

Le problème est que le monde est confronté à l’opposition entre deux messianismes opposés, aussi absurdes l’un que l’autre, et que la « voix de la raison » qu’incarne l’Europe ne porte plus. Reste à trouver un moyen pour qu’elle porte encore.

Sommaire N° 13 (2025)